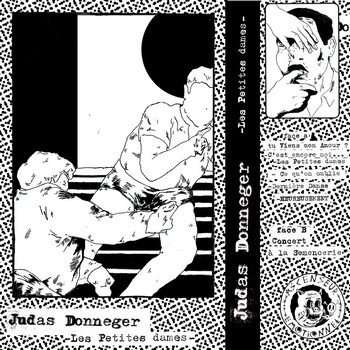

Une nouvelle fois, on va laisser parler notre côté masochiste et s’enquiller le dernier Judas Donneger. Six titres comme de l’encre dans de l’eau passant de l’indigo au bleu nuit, puis au charbon, à l’ébène et enfin au noir de jais. Insondable et persistant. Recouvrant tout et enfermant l’encéphale dans une gangue visqueuse, patiemment modelée par la guitare de Klaus Legal et le chant perturbé de Dominou. Petite nouveauté, un violon (manipulé par un mystérieux Franz 60) s’agrafe désormais à ces deux-là et on sent très vite qu’il n’est pas là pour arrondir les angles. C’est même tout le contraire. Il balance ses zébrures acides sur la fracture ouverte pour qu’elle fasse encore plus mal. La musique n’est même pas violente, elle est tout simplement infiniment glauque et on ne se sent jamais à l’aise à son écoute. Depuis l’inaugural Tu Viens Mon Amour ? jusqu’à l’ultime Heureusement, un éventail assez large de stridences aigües, de sons malaisés et difficilement identifiables, de borborygmes bestiaux déchire la mousse des enceintes, envahit la boîte crânienne et pour finir, l’espace alentour. Judas Donneger donne ainsi l’impression d’abandonner ses frusques post-punk habituelles pour revêtir une singulière robe de sabbat urbain, la Lande finit par tapisser le bitume et un mélange d’humus et de sphaigne recouvre le béton et les carreaux blancs de la ville. Au bout du bout, la nuit croque le ciel de traîne et on se retrouve tout seul avec Les Petites Dames et leurs histoires moribondes mais d’une belle pureté. Parce qu’évidemment, les textes s’harmonisent idéalement à l’écrin dégueulasse sculpté par la musique et décuplent l’impact de l’ensemble.

«Un sourcil se lève/Tes soucis te crèvent» balancé comme ça, au détour du premier morceau, suffit à circonscrire le propos. On va parler amour et haine («Les petites dames entament un chant de mort/Murmure de nos joies passées»), psychotropes et addictions («Farandole des monstres hirsutes/Elle se revoit au milieu de ses peluches/Une cuillère d’héroïne à la bouche»), stigmates et plaies ouvertes («Les mains moqueuses/Les mines baladeuses/Les visages à la dérive») et on va bien rigoler. Toujours cette capacité à faire naître des plans-séquences derrière les yeux en quelques mots et slogans assassins, débités d’une voix morne ou contenue, la rage au bord des lèves, se muant parfois en cris étranglés. Des circonvolutions, des soubresauts, des râles qui manient la résignation et l’invective, toujours redondants à la musique qui les enveloppe. Si ça s’emballe, tout s’emballe, si ça s’atténue, tout se tait. De prime abord, la guitare donne l’impression de monologuer de son côté tout comme la voix, les interventions a priori sans queue ni tête du violon procurent la même sensation mais il n’en est rien : chevillés les uns aux autres, tout ce petit monde avance dans la même direction et construit des vignettes anxieuses qui s’incrustent sur la pupille. Même à poil, débarrassé de sa boîte à rythme martiale et de ses claviers arachnéens, Judas Donneger réussit à flinguer les dernières miettes d’espoir qui tentaient imprudemment d’illuminer la journée. Le plus fort avec tout ça, c’est que malgré les images viscérales et désespérées, la haine de soi et des autres qui suinte de partout et qui devrait maintenant nous être familière, on reste sidéré comme au premier jour, accroché aux gros blocs inhospitaliers charriés par la face A de cette cassette (la captation d’un concert à la Semencerie à Strasbourg figure sur la B).

On ne pouvait pas dire qu’on ne savait pas. On l’a bien cherché.