Freak Genes from Manchester et Power Station, leur quatrième album. Une musique en mutation constante, abandonnant le punk lo-fi des débuts (Playtime en 2017) pour quelque chose de beaucoup plus post et beaucoup plus synthétique. D’ailleurs, à l’écoute de ce nouvel album, on pourrait presque se demander s’il s’agit encore du même groupe. Alors oui, le duo reste inchangé – Charlie Murphy (Red Cords, Holiday Ghosts entre autres) et Andrew Anderson (Proto Idiot, The Hipshakes entre autres) – et finalement, en s’enquillant les quatre disques d’affilée, on voit bien toute la logique du cheminement. Impossible pour Freak Genes de répéter le même album puisqu’à chaque fois, le duo donne l’impression d’avoir fait le tour de la question. Un second Playtime (Freak Genes expérimente A Different Kind Of Tension en version garage lo-fi) n’aurait fatalement été qu’une photocopie, idem pour Qwak Qwak (Freak Genes découvre les synthétiseurs et les boîtes à rythmes mais conserve ses amours punk) et III (Freak Genes s’intéresse aussi à la new wave).

Le corolaire étant qu’au final, on peut se demander si Freak Genes possède une réelle identité puisqu’il s’auto-condamne à systématiquement aller voir ailleurs. Alors oui aussi, les mues successives ont beau être perceptibles, il n’en reste pas moins qu’on identifie aisément une patte : dans les mélodies tordues, dans l’immédiateté, l’urgence et la grande bizarrerie inondée d’idées noires. Finalement, depuis 2017, le groupe manipule un genre de cambouis qui renferme pas mal d’amertume. C’est poisseux et ça colle aux doigts, ça s’insinue sous les ongles et dans les jointures et des litres et des litres de gel hydroalcoolique n’en viendront jamais à bout.

Au début, l’urgence parvenait encore à dissimuler ce côté ombrageux mais les claviers d’aujourd’hui, même s’ils essaient d’être guillerets, sonnent invariablement tristes. Idem du côté des guitares ténues ou du tatapoum souffreteux, c’est souvent attiré par le parterre et comme l’ensemble « was recorded in bedrooms and borrowed spaces from 2018 to 2020« , le son volontiers approximatif en exacerbe le spleen.

Pour le reste, Freak Genes garde intacte sa grande étrangeté, ses fulgurances mélodiques et Power Station arbore des airs de classique déglingué. Dès l’introductif Followed It Down, le ton est donné : post-punk et claviers partout, mélodie irrésistible et son dégueulasse. Hop, embrigadement immédiat des neurones. La suite est du même acabit et louvoie entre morceaux nerveux (Something Else, l’éponyme ou encore Chat plus loin), crève-cœurs étranges et très synthétiques (le merveilleux You’re Taking Me Over, l’halluciné Children’s Song), trucs vaguement funky mais vraiment atomisés (Let’s Get To Work ou Noise Floor) et j’en passe. C’est tout le temps surprenant, occasionnellement navrant mais systématiquement prenant.

Et le tout est magnifié par cette presque non-production parfaite (Mikey Young s’il vous plaît) qui n’arrondit jamais les angles et laisse vivre le moindre accident. On a l’impression d’entendre les micro-processeurs et les ventilateurs bourdonner là, tout à côté de nous, les doigts glisser sur les cordes et les pains dégueuler de partout. Comme si les morceaux étaient en pleine construction, pas complètement achevés alors qu’en fait, si, ils le sont. Il n’y a strictement rien à ajouter, rien à dégrossir non plus. Ils existent ainsi dans leur étrange imperfection. Plus que jamais fidèle au nom qu’il s’est choisi comme totem, le duo exacerbe son goût immodéré pour le bizarre et sculpte un album racé comme l’étaient déjà les trois précédents.

Disque pop-corn torréfié au miel amer, Power Station sonne comme un genre de Devo dépressif sans jamais apparaître comme un exercice de style. Freak Genes n’applique pas une recette mais creuse ses obsessions et les encapsule dans de très bons morceaux de pop tordue.

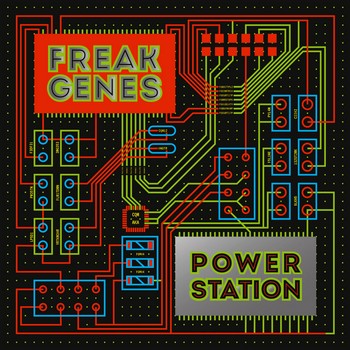

Cette fois-ci parue chez l’excellentissime Feel It Records (les deux précédents arboraient le logo du tout aussi excellent Drunken Sailor Records et le premier, celui d’Alien Snatch!), jetez-vous sur l’irrésistible pochette qui, une fois n’est pas coutume, dit tout : les gros pixels colorés et les circuits imprimés foutraques de Freak Genes ne pouvaient se détacher que d’un fond noir.