The Only House In Town commence par The Only House In Town. On connaissait déjà ce titre qui clôturait The Missing Bar (2016) mais plus long d’une dizaine de secondes et amputé des hurlements de Junko, grande prêtresse japonaise suraigüe échappée d’Hijokaidan (et de toute une armée d’autres kaidan) qui rejoint régulièrement les Messins Dustbreeders dans leurs témoignages vinyliques depuis que Mommy Close The Door.

Aujourd’hui, elle vient rajouter une strate de freeture supplémentaire à un morceau qui n’en manquait déjà pas et lui fait parcourir le chemin ténu qui, partant de l’inquiétude, rejoint l’étrangeté. Presque neuf minutes de circonvolutions vrillées et corrosives qui annoncent d’emblée la couleur : les amoncellements de Dustbreeders n’ont rien d’évident et pourtant, ils happent.

Trois guitares qui n’en font qu’à leur tête, balancent leur lot de stridences, se disputent toute la hauteur du spectre en donnant l’impression d’oublier les deux autres mais ce n’est qu’une impression : l’une tapisse la parterre, laboure ses pédales, une autre tricote une dentelle que l’on croirait approximative alors qu’elle est très carrée et déterminée et la troisième volette dans les airs et habillent le tout de sons gargantuesques et altérés. Dans le magma, la voix crie des mots incompréhensibles que le cerveau réduit à de simples borborygmes et crée des lignes barbelées qui écorchent tout ce qui se tient autour.

Tout ça mis ensemble fait pourtant naître un morceau. Pas un pauvre ersatz ni un accident. Un vrai beau morceau. Ample, disloqué, bruitiste et qui agrippe fortement.

Ensuite, c’est The Hall Of Machines et c’est peu ou prou le même combat, la voix de Junko en moins mais les guitares toujours là. Presque douze minutes de divagations tendues, crépitantes et pas du tout harmonieuses où le larsen est recherché, mis en avant, magnifié. C’est lui qui impose sa patte, constitue l’apex, trace les contours puis les fait disparaître. Les ondes sifflantes et grouillantes s’enlacent, s’opposent, se superposent, font corps et un vortex se crée, dense et insondable, attiré par le bas et l’encore plus bas. Les minutes se comptent en heures puis les heures en secondes, le lent mouvement joue avec le temps comme avec le bruit, distord les deux, les démantibule et pour finir, embrigade les neurones.

Il en va de même pour le minuscule The Seclusion Room qui achève le tour de l’austère propriétaire et montre que Dustbreeders s’épanouit aussi dans la concision. On le ressent bien, l’isolement, surtout lorsque le tout s’achève presque brutalement et nous laisse là avec bien peu d’alternative sinon celle de retourner immédiatement dans The Only House In Town.

Après presque trente années à travailler sa matière, le trio se connait par cœur et on reste soufflé par sa propension à faire cohabiter harmonieusement individu et collectif : chacun fait ce qu’il veut dans son coin mais toujours au service des deux autres et on sait gré à Yves Botz, Thierry Delles et Michel Henritzi de faire naître de si belles mais car chaotiques lames de fond.

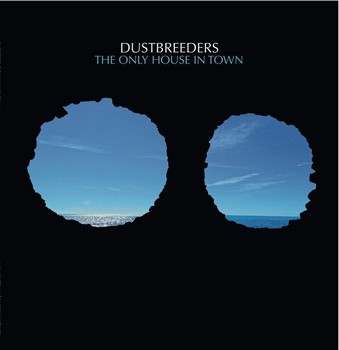

La pochette ne montre pas autre chose, c’est bien le ciel et l’océan que l’on scrute par les ouvertures du passe-montagne : l’arterrorism braqué vers la plénitude ? Va savoir.

Prenant.